ChatGPT Atlasとは?AIチャットが組み込まれた次世代ブラウザを徹底紹介

ウェブブラウザの使い方が、2025年の秋に大きく変わろうとしています。

OpenAIは10月に、「ChatGPT Atlas」と名付けた新型ブラウザを発表しました。従来、別アプリとして利用していた会話型AIを、ブラウザそのものの画面に統合。閲覧中のページから離れることなくAIに質問・要約・比較を依頼できる体験は、「検索+閲覧+支援」が一体化する次世代のウェブ利用を予感させます。

本記事では、ChatGPT Atlas の主な機能、現在の利用状況と価格体系、そして使う上での注意点・FAQをわかりやすく解説します。

目次:

ChatGPT Atlasとは?

ChatGPT Atlas は、OpenAI が開発した “チャット型AIをネイティブに統合したウェブブラウザ” です。テキスト・画像・音声・コードといった多様なデータを扱えるマルチモーダル大型言語モデル(LLM)を活用し、単なる閲覧だけでなく「AIが常にそばにいる」ブラウジング体験を提供します。既に 2.5 系列などが実用化されており、その次のステップとして Atlas が登場したことで、検索エンジン・ブラウザ・クラウドサービスとの連携がさらに深まり、次世代のブラウザ体験実現へと動き始めています。

ChatGPT Atlas主な機能と突出ポイント

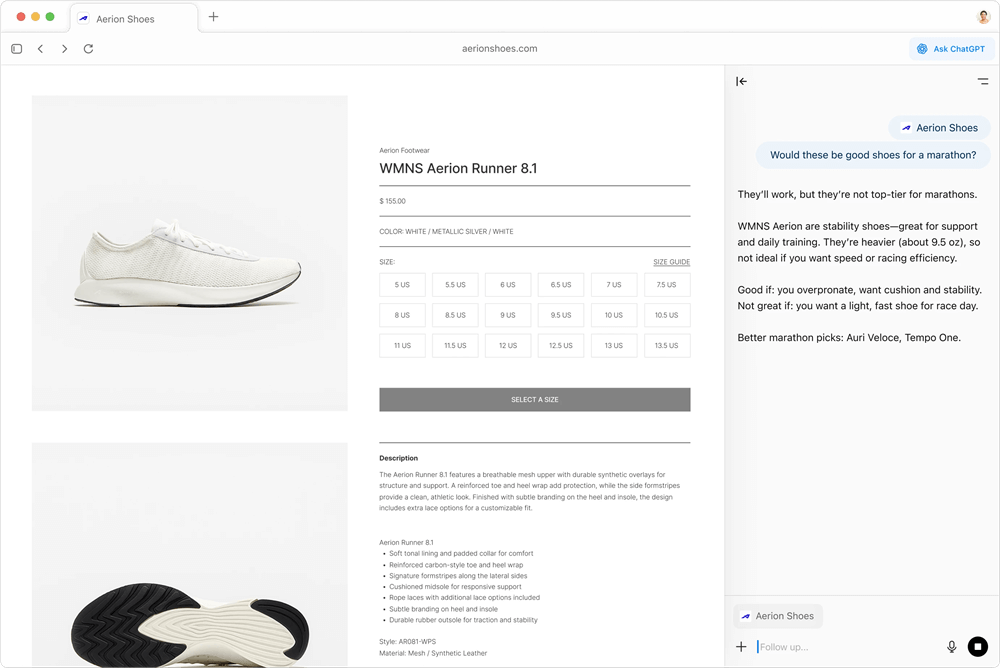

Ask ChatGPT サイドバー&リアルタイム支援

Atlas のブラウザ画面では、ウェブ閲覧中でも画面右側に ChatGPT サイドバーが常駐。「このページの要点を教えて」「類似製品を比較して」などの問いをページを離れずに行え、検索→別タブ→戻るという従来の手間を削減します。

ブラウザメモリ(記憶機能)

Atlas は「ブラウザメモリ」と呼ばれる機能で、ユーザーが閲覧したページやチャット履歴を保存し、次回以降の会話やタスクに活用できます。もちろん、記憶機能はオン/オフ・削除が可能で、ログインや支払い情報などの敏感情報は保存対象外とされています。

エージェントモード(自動タスク実行)

プラス・プロ・ビジネスの有料プランでは、「エージェントモード」を使って、AIがウェブタスクを代行します。例えば「来週の出張ホテルを調べて予約しておいて」という指示を出すだけで、AIがタブを開き、フォームを入力し、処理を開始。簡易ながら実用性の高い自動化体験が可能です。

クロム系互換でマルチプラットフォーム準備中

現在(2025年10月22日時点)、Atlas は macOS 向けにリリースされており、Chromium をベースに構築されているため、将来的な Windows/iOS/Android 対応が予定されています。

利用可能性と価格プラン

利用対象:ChatGPT アカウントがあれば無料で基本使用可能。

対応プラットフォーム:現段階では macOS(2025年10月時点)で利用可能。Windows/iOS/Android は順次対応予定。 Tom's Guide

価格体系・機能差:無料プランではサイドバー機能など基本が利用可。 Plus/Pro 等有料プランでは、エージェントモード・拡張メモリ・優先アクセスなどを提供。

GPT Atlasに関するよくある質問(FAQ)

Q1 ChatGPT Atlas は無料で使えますか?

基本機能は無料で使用可能です。ただし、エージェントモードや高機能記憶管理など一部は有料プランに限られます。

Q2 現在 Windows でも使えますか?

2025年10月時点では macOS のみ提供されています。Windows/iOS/Android 版は配信準備中です。

Q3 記憶機能でプライバシーは大丈夫?

記憶機能はオプトイン方式で、保存内容やアクセス範囲をユーザーが制御可能です。ただし、AIブラウザ特有のプライバシーリスクについても理解しておく必要があります。

Q4 通常のブラウザと何が違うの?

検索・閲覧の枠を超え、AIが“今見ているページ”を即時に解析・要約・対応できる点が大きな違いです。従来のブラウザに比べて作業効率が向上します。

まとめ

ChatGPT Atlas は、AIチャットとウェブ閲覧を統合した次世代ブラウザとして注目されています。ページを離れずに質問ができ、タスクをAIに代行させるエージェントモードも搭載。macOS対応からスタートし、今後の多プラットフォーム展開も期待されています。

iMyFone ChatArt

AI チャット、AI ライティング、AI 動画、AI 画像生成、マーケティングアシスタント

AIで作るkannouイラスト完全ガイド|画像・テキストからの生成方法とおすすめツール

【2025年最新】AIでkannou小説を生成する方法とは?無料でkannou小説を書く最強ツールも紹介!

AI kannou動画生成おすすめツール6選|誰でも簡単にAI限制なし動画を生成する方法

OpenAIシリーズ(GPT-5.2・4.1を含む)

OpenAIシリーズ(GPT-5.2・4.1を含む)

Claudeシリーズ(Claude Sonnet 4.5 & 4を含む)

Claudeシリーズ(Claude Sonnet 4.5 & 4を含む)

Geminiシリーズ(Gemini 2.0 Proを含む)

Geminiシリーズ(Gemini 2.0 Proを含む)

DeepSeekシリーズ(DeepSeek R1を含む)

DeepSeekシリーズ(DeepSeek R1を含む)